艺术史常常被描述为一系列不同风格更迭变换的故事。我们已经听到12世纪的带有圆拱的罗马式或诺曼底式风格怎样被带有尖拱的哥特式风格所替换;哥特式风格又怎样被文艺复兴风格所取代。文艺复兴风格在15世纪初期起于意大利,慢慢扩展到所有欧洲国家,在它后面的风格通常叫做巴洛克风格(Baroque)。用明确的辨认标志来鉴别以前的风格没有什么困难,但是鉴别巴洛克风格却不那么简单。事实是从文艺复兴以后,几乎直到今天,建筑家们一直使用同样的基本形式——圆柱、壁柱、檐口、檐部和线脚,当初都是借自古典时期的建筑遗迹。因此,如果说文艺复兴的建筑风格从布鲁内莱斯基时代一直延续到今天,也不是毫无道理,许多论述建筑的书籍也把这整个一段时期都说成是文艺复兴风格。但是在这样长的一段时期中,建筑中的各种趣味和各种式样自然要发生相当可观的变化,用不同的标签把这些变化之中的风格区分开来也有方便之处。非常奇怪的是,在我们看作风格名称的那些标签里,有许多原来是误用的词语或嘲讽的词语。“哥特式”(Gothic)一词最初是文艺复兴时期意大利艺术批评家用来指称他们认为粗野的风格,他们认为那种风格是由摧毁了罗马帝围并洗劫了罗马帝国各城市的哥特人带到意大利来的。在许多人头脑中,“手法主义”一词仍然保留着它的造作和肤浅仿效的本来含义,17世纪的批评家就是以这种意思指责16世纪后期的艺术家。“巴洛克”一词是后来反对17世纪艺术倾向的批评家想对它们加以讽刺而使用的一个名称。巴洛克的实际意思是荒诞或怪异,使用这个名称的人坚持认为不以希腊人和罗马人采用过的方式就不能使用、不能组合古典建筑物的形式。在那些批评家看来,不尊重古代建筑的严格规则似乎就是可悲的趣味堕落,因此他们把这种风格叫做巴洛克。我们要区别这些风格也不大容易。我们对自己城市里那些无视或者完全误解古典建筑规则的建筑物已经司空见惯,所以对这些事情已经丧失了锐敏的感觉,而且那些陈旧的论争也似乎跟我们感兴趣的建筑问题相距十万八千里。我们可能觉得像图250那样的教堂的立面不是什么振奋人心的东西,因为我们已经看见过许许多多模仿这个型式的建筑物了,好的坏的都有,难得还转过头去看看;然而,1575年这座建筑物最初在罗马落成时,却是一座极端革新的建筑。罗马现在有许多教堂,但这座教堂当年并不仅仅被看作在罗马又增添的一座新教堂,它是当时新成立的耶稣会(Order of the Jesuits)的教堂,此组织被寄托着很高的期望,要对抗当时遍及整个欧洲的宗教改革运动。因此它的形状就应该用新颖、非凡的平面图;文艺复兴时期那种圆形对称的教堂建筑观念被认为不适于神圣仪式而遭到否定,于是设计出一种简单、巧妙的新平面图,后来整个欧洲都加以采用。这座教堂要呈现出十字形,上面盖着一个高耸、雄伟的穹窿顶。在一个巨大的长方形空间即中殿里,会众可以毫无阻碍地在那里集会,望到主祭坛。主祭坛在长方形中殿的尽头,它的后面是半圆壁龛,跟早期的巴西利卡式教堂的半圆壁龛形式相似。为了适应私人对个别圣徒的虔敬和崇拜的需要,中殿两边都有一排小礼拜堂;每一个礼拜堂都有自己的祭坛,有两个较大的礼拜堂分布在十字形的两臂尽头。这是个简单、巧妙的教堂设计方法,从此以后一直被广泛采用。它兼有中世纪教堂的主要特征——长方形,突出主祭坛——和文艺复兴时期的设计成果——特别注重巨大、宽敞的内部,光线通过雄伟的圆顶射入内部。

图250

波尔塔

罗马耶稣会教堂

约1575-1577年

初期巴洛克教堂

耶稣会教堂(Il Gesu)的立面由著名的建筑家贾科莫·德拉·波尔塔(Giacomo della Porta, 1541?-1604)建成。在我们看来,它也会显得乏味,因为后来许许多多教堂的立面都用它做样板。但是仔细看一看,马上就明白它当年必曾给予人们极为新颖、巧妙的印象,丝毫也不逊于教堂内部。我们立刻看出它由古典建筑要素组成,全部定型部件组合在一起:圆柱(更确切地说,半圆柱和壁柱)负载着“额枋”,额枋顶部冠以高高的“顶楼”,而顶楼又负载着上面一层。连这些定型部件的分布也使用了古典建筑的一些特征:巨大的中央入口用圆柱做框架,两侧辅以较小的入口,使人回想起凯旋门的组合(见119页,图74),这里再说一遍,这个组合跟音乐家心中的大调和弦一样牢固地树立在建筑家心中,在这个单纯、雄伟的立面中,没有任何为了追求矫饰的随想而故意蔑视古典规则的迹象。然而,使古典要素融合为一个图形的方法表明罗马和希腊甚至还有文艺复兴的规则已经被抛弃。这个建筑立面,最惊人的特点是把单根的圆柱或壁柱都改为双根,仿佛使整个建筑结构更富丽、更多变、更庄重。我们看到的第二个特点是,艺术家是那样地苦心经营,以求避免重复和单调,以求各部分能在中央形成高潮,在中央的主要入口并用双重框架给予突出。如果我们返回再看以前用相似的要素组成的建筑物,立刻就看出性质已有巨大的变化。比较之下,布鲁内莱斯基的“帕齐小教堂”(Cappella Pazzi)(见226页,图147)奇妙地单纯,显得无限轻松而优美,而布拉曼特的“小神庙”(Tempietto)(见290页,图187)的清楚、直率的布局便显得近乎质朴。连桑索维诺的复杂盛饰的“威尼斯图书馆”(见326页,图207)在相比之下也显得单纯,因为那里反复使用同一个图形;只要看到它的一部分,也就看到它的全部了。在波尔塔这个第一座耶稣会教堂的建筑立面中,处处都有赖于整体给予它的效果。它全部融合在一起,成为一个巨大而复杂的图形。大概在这一方面最典型的特点是建筑家花费苦心把建筑物的上层和下层连接起来的方式。他使用了一种古典建筑中未曾出现的卷涡纹。我们只要想像一下,就不难体会这种卷涡纹放在希腊神庙或罗马剧场的某个地方看起来该是多么不恰当了。事实上,那些维护纯粹古典传统的人对巴洛克风格的建筑家的许多责难,正是应由那些曲线和旋涡饰负责。但是,如果我们用纸片盖住那些引起责难的装饰物,尝试看一下建筑物中没有它们会是什么样子,我们就不得不承认它们并不仅仅是装饰而已,没有它们,建筑物就要“分崩离析”。它们有助于实现艺术家的意图,给予建筑物必要的聚合性和统一性。随着时间的流逝,巴洛克风格的建筑家不得不使用空前大胆非凡的手段给予大型的图型必要的统一性。孤立地看,那些手段往往令人莫名其妙,但是在所有的优秀建筑物中,它们都是达到建筑家意图的必要手段。

在摆脱了手法主义驻足不前的做法以后,绘画走向了一种比以前大师们的风格具有更丰富前景的风格,这种发展在某些方面跟巴洛克建筑的发展相似。在丁托列托和埃尔·格列柯的伟大作品中,我们已经看到了一些观念正在发展,那些观念在17世纪的艺术中越来越重要,亦即强调光线和色彩,漠视单纯的平衡,偏爱比较复杂的构图;然而17世纪的绘画并不就是手法主义风格的继续。至少那时候的人们不这么认为;他们感到艺术已经走向一条墨守成规的危险道路,必须另辟蹊径。在那个时代,人们喜欢谈论艺术。特别是在罗马,有一些有修养的绅士们乐于讨论当时艺术家中间出现的各种“运动”(movement),喜欢把他们跟较老的艺术家比较,而且参与艺术界的争吵和密谋。对于艺术界来说,这样一些讨论本身就有颇为新颖之处。这种讨论始于16世纪,开始是讨论这么一些问题,例如绘画与雕刻孰优孰劣,或者设计与色彩孰重孰轻(佛罗伦萨人重设计,威尼斯人则重色彩)。到了17世纪,他们的话题就不同了,转而讨论当时的两位艺术家,那两位艺术家从意大利北部来到罗马,他们觉得其方法完全不同。一位是来自波洛尼亚(Bologna)的安尼巴莱·卡拉奇(Annibale Carracci, 1560-1609),另一位是来自米兰附近一个小地方的米凯兰杰洛·达·卡拉瓦乔(Michelangelo da Caravaggio, 1573-1610)。这两位艺术家好像都厌烦手法主义,但是他们克服手法主义的矫饰之处的方式却大不相同。安尼巴莱·卡拉奇出身于研究威尼斯艺术和科雷乔艺术的画家家庭。他到达罗马以后,便对拉斐尔的作品入了迷,对它们大为赞赏。他立志学习那些作品中的某些单纯和美丽之处,而不是像手法主义者那样故意反其道而行之。后来的批评家们说他有意模仿以前所有的伟大画家的长处。其实,他未必就曾设计出那样一种绘画方案(即所谓“折衷主义”方法)。那种作画方案是后来拿他的作品当作样板的学院或艺术学校设计出来的。卡拉奇本人是一位真正的艺术家,接受不了那样一种愚蠢的观念。但是在罗马派系之中,他那一派的战斗口号却是培育古典美。在祭坛画《圣母哀悼基督》(图251)中,我们能够看出他的意图。我们只要回想一下格吕内瓦尔德画的饱受痛苦折磨的基督的身体,就能理解安尼巴莱·卡拉奇是怎样煞费苦心地不让我们想到死亡的恐怖和痛苦的折磨。画面本身就像一个初期文艺复兴画家安排得那样单纯而和谐。然而我们不大会把它错认为一幅文艺复兴时期的作品。画中的光线照射在救世主身体上的方式,对我们的感情的全部感染力,都和以前的作品完全不同,这是巴洛克式风格。人们很容易把这样一幅画斥为情调感伤,但是我们绝对不能忘记作画的意图。这是一幅祭坛画,打算在它前面点上蜡烛供祈祷和礼拜者注目反省的。

图251

卡拉奇

圣母哀悼基督

1599-1600年

祭坛画,画布油画,156x149cm

Museo di Canpodimonte, Naples

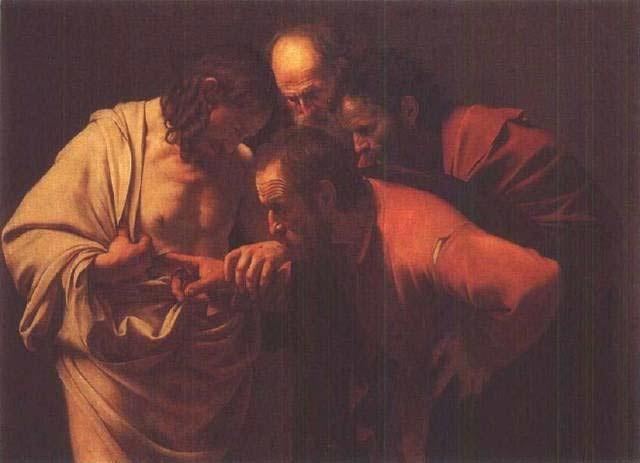

无论我们对卡拉奇的方法感觉如何,卡拉瓦乔及其支持者对那些方法的评价无疑不高。这两位画家的关系确实很好——对于卡拉瓦乔来说,那可非常难得,因为他脾气狂放暴躁,动不动就发火,甚至还用匕首捅人。但是卡拉瓦乔的作品却跟卡拉奇走的路线不同。在卡拉瓦乔看来,害怕丑陋似乎倒是个可鄙的毛病。他要的是真实。像他眼见的那样真实。他丝毫不喜欢古典样板,也丝毫不重视“理想美”。他要破除程式,用新眼光来考虑艺术(见30-31页,图15、图16)。有些人认为他主要是力图震惊公众;认为他对任何一种美和传统都毫不重视。他是最先遭到这种指责的画家之一。而且是艺术观点被批评家们归纳为一句口号的第一位画家;他被贬斥为“自然主义者”(naturalist)。实际上,卡拉瓦乔是一位伟大、严肃的艺术家,无意糜费时间去引起轰动,在批评家们说长道短时,他却正忙着工作。从创作到现在的三个多世纪里,他的作品丝毫没有丧失它的大胆性。我们来看一看他画的圣多马(St Thomas)(图252);三位使徒凝视着耶稣,其中的一个把手指戳进他肋下的伤口,看起来真是异乎寻常。可以想像,这样一幅画必然使虔诚的信徒感到缺乏敬意,甚至不可容忍。他们习惯于看到形象高贵、服饰上有美丽衣裙的使徒——而在这里使徒们看起来却像一些普通劳动者,面孔饱经风霜,前额布满皱纹。但是卡拉瓦乔会答复说,他们是年迈的劳动者,普通的老百姓——至于那疑惑的多马的不体面的姿势,《圣经》上本来就有十分清楚的说明。耶稣对他说,“伸出你的手来,探入我的肋旁:不要疑惑,总要信”(《约翰福音》,第二十章,第27节)。

卡拉瓦乔不管我们认为美不美都要忠实地描摹自然,这种“自然主义”态度比卡拉奇强调美的态度更为虔诚。卡拉瓦乔一定反复阅读过圣经,深入思考过它的字句。他是像以前的乔托和丢勒那样伟大的艺术家,打算像观看正在邻居家里发生的事情一样,亲眼目睹那些神圣事件。他尽最大的努力去使古老的经文中的人物看起来更加真实、更加可感可触,连他掌握明暗的方法也有助于达到这个目的。他的光线并不使身体看起来优美而柔和:光线晃眼,几乎刺目,跟深深的阴影形成对比。然而他使用的光线却是那样执拗而忠实地把整个奇异的场面突现出来,其忠实在当时的人们中很少有人能够赏识,然而对后来的艺术家却有决定性的影响。

图252

卡拉瓦乔

多疑的多马

约1602-1603年

画布油画,107x146cm

Stiftung Sehlosser und Gurten, Sanssovci, Potsdam

安尼巴莱·卡拉奇和卡拉瓦乔在19世纪曾不合时尚,如今又恢复了应有的地位。但是他们二人给予绘画艺术的巨大推动作用却是我们难以想像的。他们都在罗马工作,当时罗马是文明世界的中心。欧洲各地的艺术家都到罗马去,参加关于绘画的讨论,站在某一方参与派系争论,研究前辈绘画大师的作品,然后带着最新“运动”的消息返回本国——很像现代艺术家以前对待巴黎的情况。根据本民族的传统和个人性格之所近,艺术家会爱上在罗马相互竞争的各种学派中的某一支,而最杰出的人物就会从他们学习的那些罗马艺术运动中发展出个人特色。罗马当时是最有利的地方,从那里可以扫视依附罗马天主教的各个国家里绘画艺术的壮丽全景。许多意大利艺术家在罗马发展出自己的风格,其中最著名的大概是圭多·雷尼(Guido Reni, 1575-1642),他是波洛尼亚的一位画家,经过短暂的踌躇以后,投身于卡拉奇画派。像他的老师一样,他的名声一度高得不可估量(见22页,图7),有一段时期可以跟拉斐尔并列。如果我们看一看图253,就可以理解原因何在。这是雷尼1614年在罗马的一座宫殿画的天花板湿壁画。它表现奥罗拉(Aurora)(曙光女神)和坐在双轮车里的年轻的太阳神阿波罗,双轮车周围是美丽的少女们即时序女神(the Horae)跳着欢快的舞蹈,前面是一个举着火炬的孩子,即晨星(Morning Star)。这幅绚丽的黎明图画如此优雅而美丽,人们能够理解它曾怎样使人回想起拉斐尔和他在法尔内西纳别墅的壁画(见318页,图204)。实际上雷尼的确要他们想起他所追摹的那位伟大的画家。如果现代批评家往往较低地评价雷尼的成就,原因可能就在这里。他们认为,或者害怕,这样努力追摹另一位艺术家已经使雷尼的作品过于不自然,过于有意识地去追求纯粹的美。我们没有必要为此争论。毫无疑问,雷尼的整个处理方式跟拉斐尔不同。对于拉斐尔,我们觉得他的美感和宁静感是自然地从他的整个天性和艺术中流露出来;对于雷尼,我们觉得他是从原则出发而决定这样作画,如果卡拉瓦乔的门徒们能说服他,使他相信自己的路子不对头,他也许就会采用一种不同的风格了。但是,那些原则问题当时已经被提出来,而且已经弥漫于画家的心灵和言谈之中,这个事实却不是雷尼的过错。事实上,那不是任何人的过错。艺术已经发展到这样一个境地,艺术家们不可能不知道对面临的各种方法进行选择。一旦我们承认了这一点,我们就会充分地赞赏雷尼怎样把他关于的美的方案付诸实现,怎样有意地把他所认为的那些低下、丑恶或者不适合他的崇高观念的自然事物统统抛开,又是怎样成功地表现出比现实完美而理想的形式。是安尼巴莱·卡拉奇、雷尼和他的追随者们制订出了按照古典雕像树立的标准去理想化、去“美化”自然的方案,这种方案我们称为新古典派或者“学院派”方案(the neo-classical or "academic" programme),以区别于根本不依靠任何方案的古典艺术。关于新古典派的论争不大可能很快停止,但是没有人否认在新古典派的提倡者中出现了一些大师,通过他们的作品,我们看到了一个纯洁而优美的世界,失去这样一个世界,我们就会感到贫乏。

图253

圭多·雷尼

曙光女神

1614年

湿壁画,约280x700cm

Palazzo Pallavicini-Rospigliosi, Rome

最伟大的“学院派”大师是法国人尼古拉·普桑(Nicolas Poussin, 1594-1665),他以罗马作为第二故乡。普桑满怀热情地研究古典雕像,因为他想以古典雕像的美来帮助他表达他心目中的纯朴而高贵的昔日乐土的景象。图254是他持续进行的研究所取得的最著名的成果之一。它展现的是阳光明媚的南方宁静风景。一些漂亮的青年男子跟一个美丽、高贵的少女围拢在一个巨大的石墓周围。他们是牧民,因为我们看到他们戴有花环,拿着牧杖。一位牧民已经跪下来试图去辨认墓碑上的刻辞,另外一位牧民指着刻辞看着那位美丽的牧羊女,牧羊女跟她对面的同伴一样,安静而忧郁地站在那里。刻辞是拉丁文,写着ET IN ARCADIA EGO(甚至阿卡迪亚亦有我在),意思是:我,死神,连阿卡迪亚这个牧歌中的梦幻之乡也在我的统治之下。我们现在就明白站在两边凝视着坟墓的两个人物为什么是那么一副畏惧和沉思的奇妙姿态,而我们更为赞赏的是阅读刻辞的两个人物动作之间的相互呼应之美。布局似乎相当简单,但那简单是来自渊博的艺术知识。只有这样的知识才能唤起这一恬静、安谧的怀旧景象,死亡在这里已经丧失了恐怖感。

图254

尼古拉·普桑

甚至阿卡迪亚亦有我在

1630-1639年

画布油画,85x121cm

Louvre, Paris

正是同样的怀旧之美,使另一位意大利化的法国人的作品享有盛名。他是克劳德·洛兰(Claude Lorrain, 1600-1682),大约比普桑小6岁。洛兰研究了罗马附近的坎帕尼亚(Campagna)的风景,那是罗马周围的平原和山丘,具有可爱的南方色彩,还有一些雄伟的古迹引人缅怀伟大的往昔。跟普桑一样,洛兰的速写表明他是如实表现自然的高手,他的树木习作给人极大的乐趣。但是在精致的油画和蚀刻画中,他仅仅选择他认为跟往昔梦幻美景中的场所相称的母题,而且他把景色全部浸染上金色光线或银色空气,似乎就使整个场面理想化了(图255)。正是克劳德首先打开了人们的眼界,使人们看到自然的崇高之美。在他身后几乎有一个世纪之久,旅行者习惯于按照他的标准去评价现实世界中的景色。如果那个地方使他们联想起洛兰的景象,他们就认为那个地方美丽,坐下来野餐。一些富有的英国人甚至进而决定把称为己有的那一块自然景色,即他们地产上的园林,仿照克劳德的美丽的梦境加以改造。就这样,许许多多大片的英国美丽的乡村实际上应该加上这位定居在意大利、奉行卡拉奇方案的法国画家的签名。

图255

克劳德·洛兰

向阿波罗献祭场面的风景

1662-1663年

画布油画,174x220cm

Anglesey Abbey, Cambridgeshire

跟卡拉奇和卡拉瓦乔时代的罗马气氛有最直接接触的惟一的北方艺术家是佛兰德斯人彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640),他比普桑和克劳德早一代,大约跟圭多·雷尼年纪相仿,他在1600年来到罗马,当时23岁,大概是最易受影响的年龄。在罗马,还有热那亚和曼图亚(他在那里停留过一段时间),他必定听过许多对艺术的热烈讨论,研究过大量古今作品。他兴致勃勃地又听又学,然而好像不曾参加任何“运动”或团体。在内心深处,他还是一位佛兰德斯艺术家——来自杨·凡·艾克、罗吉尔·凡·德·韦登和勃鲁盖尔工作过的国度里的艺术家。从尼德兰来的画家总是对色彩缤纷的事物外观感到极大的兴趣:他们尝试使用所知的各种艺术手段去表现织物和肌肤的质感,尽可能忠实地画出眼睛能看见的一切。他们不曾劳心于被他们的意大利同道视为如此神圣的美的标准,甚至也不永远关心高雅的题材。鲁本斯成长于这种传统中,虽然十分赞赏正在意大利发展起来的新艺术,他的基本信念似乎也没有动摇,坚信画家的职业就是去画他周围的世界,画他喜爱的东西,使我们感觉到他欣赏事物的多样而生动的美。在卡拉瓦乔和卡拉奇的艺术中,丝毫没有跟这种作法抵触的地方。鲁本斯赞赏卡拉奇和他的流派复兴古典的故事和神话的绘画方式,赞赏他们绘制教诲信徒的感人的祭坛画的布局方式;但是他也赞赏卡拉瓦乔不屈不挠地研究自然的真诚之心。

1608年鲁本斯回到安特卫普时31岁,该学的东西都学到手了;在掌握画笔和色彩方面,在表现人体和农饰、甲胄和珠宝、动物和风景等方面,他都是那么纯熟,在阿尔卑斯山以北独步一时。他的佛兰德斯前辈们通常是画小幅画。他在意大利养成的嗜好是以巨大的画幅去装饰教堂和宫殿,这正适合上层教会人士和君主的趣味。他已经学会在大面积的画幅上布置人物以及使用光线与色彩去加强总体效果的技术。图256是为安特卫普一座教堂的主祭坛上的一幅画而准备的速写,显示出鲁本斯对意大利前辈们研究得多么精深,发展他们的观念有多么大胆。这又是圣徒们环绕着圣母那久负盛名的古老主题,在威尔顿双连画(见216-217页,图143)、贝利尼的“圣母”(见327页,图208)或者提香的“佩萨罗的圣母”(见330页,图210)等作品的创作年代,艺术家已经为这个主题费过心血。为了看出鲁本斯多么自由而轻松地处理这项古老的任务,再翻出前面那些插图看一看还是有意义的。一看就清楚,跟以前那些画相比,鲁本斯这幅画有更多的动作,更多的光线,更大的空间,以及更多的人物。一群兴高采烈的圣徒们正在向圣母高踞的宝座涌去,在前景中有主教圣奥古斯丁(St Augustine)、殉教者圣劳伦斯(St Laurence)(手里拿着他曾在上面受刑的炮烙架)和托伦提诺(Tolentino)的修道士圣尼古拉斯(St Nicholas),他们把看画者一直引向他们礼拜的对象。圣乔治带着龙,圣塞巴斯提安带着箭筒和箭,满怀激情地互相对视,一个武士手拿殉难的棕榈叶,就要在宝座前下跪。那一组妇女中有一个是修女,她们正在欣喜若狂地仰望中心场面,在那里一位年轻姑娘由一个小天使扶助,正在跪下去接受那小圣婴的一个指环,圣婴在母亲膝上向她弯下身来。那是圣凯瑟琳订婚的传说,她在幻景中看到了这样的场面,认为自己就是基督的新娘。圣约瑟从宝座后面仁慈地看着,圣彼得和圣保罗二人,一个可以由钥匙辨认出来,一个可以由佩剑辨认出来,正站在那里沉思。他们跟另一边圣约翰的高大形象形成鲜明有力的对比,圣约翰独自站在那里,全身浸沐着光线,欣喜地举臂赞美,两个可爱的小天使正向宝座的台阶上拖他那不愿意走的羔羊。另一对小天使从天上冲下来要把一顶桂冠放到圣母的头上。看完局部,我们必须再一次端详整个画面,欣赏那股大气磅礴的动势,鲁本斯用这动势竟然把所有的人物都结合在一起,给予整个画面一种欢乐的、节日的隆重气氛。能够以这样准确的手眼设计这样巨大画面的画家,自然很快就有许多订做绘画的生意,以致一个人应付不了。然而这并没有难住他。鲁本斯有巨大组织能力和巨大魅力,许多有天资的佛兰德斯画家都以能在他的指导下工作、从而跟他学习为荣。如果订做一幅新画的要求来自某个教堂,或者来自欧洲的某个国王或君主,他有时会只画一幅着色的小速写(图256就是为一幅大型构图所画的一幅着色速写),由他的学生和助手把那些想法摹绘到巨大的画布上。只有在他们按照他的想法涂出底色、着上色彩以后,他才可能再拿起画笔在这里修润一个面孔,在那里修润一件绸衣,或者把对比过于生硬之处修润得柔和一些。他自信他的笔法转瞬就能赋予任何东西以生命,事实也确实如此。这正是鲁本斯的最大的艺术奥秘——他的魔法般的技巧能使所有的东西栩栩如生,热情而欢快地活起来。在他遣兴而作的某些简单的素描(见16页,图1)和绘画中,我们能够很好地评价和欣赏这种技艺。图257是一个小姑娘的头像,可能是鲁本斯的女儿。这里根本没有构图的诀窍,没有华服盛装和缕缕光线,只有一个孩子的简单的en face(迎面)肖像。然而她似乎在呼吸,心也在跳动,好像活人一样。跟这幅画一比,前几个世纪的肖像不知怎么会看起来冷淡而不真实——不管它们可能是多么伟大的艺术品。试图分析鲁本斯怎样赋予画面欢快的生命力是枉费心机的,但是那必然跟大胆、精细地处理光线有一定关系,他用光表示出嘴唇的湿润、面部和头发的造型。他比前辈提香更多地使用画笔作为主要工具。他的绘画不再是使用色彩仔细塑造的素描,它们使用“绘画性的”(painterly)手段做出,这加强了有生命和活力的感觉。

图256

鲁本斯

加冕的圣母、圣婴及其圣徒

约1627-1628年

为一幅大祭坛画作的速写

木板油画,80.2x55.5cm

Gemaldegalerie, Staatliche Museen, Berlin

图257

鲁本斯

女孩头像,可能是画家的女儿克拉拉·塞拉娜

约1616年

画布油画,裱贴于木板,33x26.3cm

Sammlungen des Fursten von Liechtenstein, Vachiz

他在安排色彩缤纷的大型画面和在赋予画面以充沛的活力方面都有无与伦比的天赋,这些天赋相互结合使鲁本斯获得了以前的画家望尘莫及的声誉和成功。他的艺术是那么出色地适合为宫殿增添豪华和壮丽,为人间的权势人物增光生色,所以在他的领域内仿佛据有垄断者的地位。当时欧洲的宗教和社会的紧张局势达到危急关头,欧洲大陆处在可怕的三十年战争中,英国处在内战中。一边是专制君主和他们的宫廷,大都得到天主教的支持;另一边是新兴的商业城市,大都是新教徒。尼德兰自身就分裂为抗拒西班牙“天主教”控制的新教的荷兰和由忠于西班牙的安特卫普市统治的天主教的佛兰德斯。鲁本斯作为天主教阵营的画家登上了他的独一无二的高位。他接受的业务来自安特卫普的耶稣会会士和佛兰德斯的天主教统治者,来自法国国王路易十三和他狡诈的母亲玛丽亚·德·梅迪奇(Maria de' Medici),来自西班牙国王菲力普三世和英国国王查理一世,他们授予他爵士称号。当他作为贵宾从一个宫廷去到另一个宫廷时,他经常带有微妙的政治和外交使命,其中最重要的,就是为了我们今天称为“保守”同盟的利益,在英国和西班牙之间进行调停。同时他仍然跟当时的学者们保持接触,进行拉丁文的学术通讯,讨论关于考古和艺术的问题。他带着贵族佩剑的自画像(图258)表明他完全意识到他的独一无二的地位。可是在他的敏锐的目光中,却丝毫没有自大虚浮的地方;他仍然是个真正的艺术家。那些技艺眩人眼目的画作,一直在从他的安特卫普的画室中大量倾泻出来。他创作的古典寓言画和寓意画,跟他自己女儿的那幅画像一样栩栩如生,令人叹服。寓意画通常被人认为相当枯燥而抽象,但在鲁本斯那个时代却成为表达思想观念的便利手段。图259就是这样一幅画,据说鲁本斯是把它作为礼物带给查理一世的,当时他正试图劝说他跟西班牙媾和。这幅画对比了和平的赐福和战争的恐怖。密涅瓦(Minerva)这位司智慧和才艺的女神在驱逐战神玛尔斯(Mars),玛尔斯正要退却——他的可怕的同伴复仇女神(Fury)已经转身而去。在密涅瓦的保护之下,和平的快乐在我们跟前展现开来,这些象征丰饶富足的标志只有鲁本斯能够想像出来,和平之神(Peace)正要给一个孩子喂奶,一个农牧神快乐地注视着那些美好的水果(图260),还有巴克科斯(Bacchus)的其他同伴,即带着金银财宝跳舞的两个女祭司(maenad),和那只像大猫一样正在平静地玩耍的豹;另一边有三个孩子不安地瞪着眼睛从战争的恐怖之下逃到和平与富足的庇护之地,一位幼小的守护神给他们带上花冠。凡是一心沉浸在过幅画的丰富细部、生动对比和鲜艳色彩之中的人,都能看出这些观念对于鲁本斯来讲已不是软弱无力的抽象事物,而是生动的现实事物。大概就是因为这个特点,有些人必须首先对他的作品习惯起来,才能开始热爱和理解他的作品。他不喜欢古典美的“理想”形式;对他来说,它们太生疏、太抽象。他所画的男男女女是他眼见心爱的那一类活生生的人。这样,由于他那时代在佛兰德斯并不流行苗条身材,于是今天就有一些人不喜欢他画中的“肥胖女人”。这种批评自然跟艺术没有多大关系,所以我们就不必认真对待。不过,由于经常有人提出这种批评,所以有必要认识到鲁本斯对于活泼而近乎喧闹的生活的形形色色的表现都深有所喜,使他不致成为纯粹卖弄精湛技术的艺匠。这就使他的绘画从娱乐处所的巴洛克装饰品一变而为艺术杰作,甚至在博物馆里的冷飕飕的气氛中仍然保持着它们的生命力。

图258

鲁本斯

自画像

约1639年

画布油画,109.5x85cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

图259

鲁本斯

和平赐福的寓意

1629-1630年

画布油画,203.5x298cm

National Gallery, London

图260

图259的局部

在鲁本斯的著名的学生和助手中,最伟大、最能卓然自立的是凡·代克(Van Dyck, 1599-1641),他比鲁本斯小22岁,是普桑和克劳德·洛兰那一代人。他很快就学会鲁本斯表现事物的质地和外表的全部绝技,不管是丝绸还是人体肌肤,但是他跟师傅在气质和心情方面大不相同。凡·代克似乎不是健康的人,他的画经常流露无精打采和略带忧郁的心情。也许就是这种特点引起热那亚的苦行贵族和查理一世随从中的王党成员的共鸣。1632年,他当上了查理一世的宫廷画家,名字也英国化了,叫安东尼·凡代克爵士(Sir Anthony Vandyke)。我们应该感谢他给那个上流社会作了艺术家的记录,记录下无所忌惮的贵族姿态和追求宫廷优雅风度的时尚。他画的查理一世出征打猎时刚刚下马的肖像(图261),表现这位斯图亚特(Stuart)王朝的君主渴望永垂青史的形象:一个无比优雅、有无可置疑的权威和受过高等教养的人物,是艺术的赞助人,是神授王权的维护者,是一个无需用外部服饰来标志权力以提高他的天然尊贵的人。一位画家能够这样完美地在肖像画中画出这些特点,无疑要受到社会的急切追求。事实上,凡·代克接到许许多多请求画肖像的委托,像他师傅鲁本斯一样,已经独力难支。他也有许多助手,助手们按照放在化装假人上的服装画好被画者的服饰,甚至头部也不总是完全由他动笔。那些肖像画中有一些近乎后世美化的时装假人,令人不舒服。无疑凡·代克开创了一个危险的先例,对肖像画害处很大。但是这一切无损他的最佳肖像画的伟大之处,也不能使我们忘记他比其他人更有力地把理想中的贵族血统的高贵和绅士派头的潇洒(图262)形象化,这丰富了我们心目中的人物形象,这种贡献丝毫不逊于鲁本斯画的生气洋溢的强健有力的形象。

图261

凡·代克

英格兰国王查理一世

约1635年

画布油画,266x207cm

Louvre, Paris

图262

凡·代克

斯图亚特家族中的约翰勋爵和伯纳德勋爵

约1638年

画布油画,237.5x146.1cm

National Gallery, London

在去西班牙的一次旅途中,鲁本斯遇见了一位青年画家,这位青年画家跟鲁本斯的学生凡·代克生于同一年,在马德里的菲力普四世国王宫廷中占有一席位置,跟凡·代克在查理一世宫廷的情况相似。他是迭戈·委拉斯开兹(Diego Velazquez, 1599-1660)。虽然委拉斯开兹当时还没有去过意大利,但是他通过模仿者的作品知道了卡拉瓦乔的发现和手法,留下了很深的印象。他已经吸收了“自然主义”的方案,用他的艺术表现他对自然的冷静观察,无视那些陈规旧例。图263是他的早期作品之一,画的是一位老人正在塞维利亚(Seville)的街道上卖水。这幅画属于尼德兰人为显示技巧而开创的风俗画类型,但是它的画法却具有卡拉瓦乔的“圣多马”(图252)的全部强烈性和观察力。老人满布皱纹的憔悴面容和褴褛的衣衫,圆形的大陶壶,带釉的水罐的表面,在透明的玻璃杯上闪动的光线,这一切画得那样令人信服,我们觉得不妨用手摸一摸。站在这幅画前面,谁也不想问一问它画的这些事物美不美,也不想问一问它画的场面重要不重要。甚至连色彩本身也并不全美,画面以棕色、灰色、微绿的色调为主。然而整体联结在一起却是那么瑰丽和谐,只要在它前面稍作停留,这幅画就留在记忆中难以忘怀。

图263

委拉斯开兹

塞维利亚的卖水人

约1619-1620年

画布油画,106.7x81cm

Wellington Museum, Apsley House, London

委拉斯开兹听从了鲁本斯的劝告,求得宫廷准许到罗马去研究大师们的绘画。他在1630年到达罗马,但是不久就返回马德里。除了后来又去了一次意大利以外,他一直留在马德里,是菲力普四世宫廷的一个著名的受尊敬的成员。他的主要任务是给国王和王室成品画肖像。那些人很少有漂亮的面目,连有趣的面孔也很少。他们是一帮自命高贵的男女,服饰僵硬,不合身。对于一个画家,给这样一些人画肖像似乎不是诱人的工作。但是委拉斯开兹仿佛使用魔法,把那些肖像一变而为人间所曾见过的最迷人的绘画杰作。他早就不再亦步亦趋地追随卡拉瓦乔的手法了。他已经研究过鲁本斯和提香的笔法,但是他描绘自然的方式却丝毫不是“转手货”。图264是委拉斯开兹的《教皇英诺森特十世(Innocent X)肖像》,1650年画于罗马,晚于提香的《保罗三世像》(见335页,图214)一百多年;它使我们想起在艺术史上时间的推移不一定总要引起观点的改变。委拉斯开兹必定感觉到那幅杰作的挑战,跟提香当年曾被拉斐尔画的群像(见322页,图206)所激励的情况非常相似。但是,尽管他掌握了提香的手段,即用画笔描绘物质光泽的方式和捕捉教皇表情的准确用笔,我们仍然坚信这就是被画者本人,而不是一个熟练的公式。去罗马的人都不应该错失机会,不能不去多里亚·潘菲利宫(Palazzo Doria Pamphili)体验一下目睹这幅杰作的非凡感受。实际上,委拉斯开兹的成熟作品高度地依靠笔法的效果和色彩的微妙的和谐,插图仅仅能使人对原作的面貌略有印象而已。他有一幅巨型绘画(大约10英尺高),名为Las Meninas(《宫女》)(图266),大抵也有上述特点,我们在画中看到委拉斯开兹本人正在画一幅大型绘画,如果我们细看一下,还能发现他正在画什么。画室后墙上的镜子反射出国王和王后的形象(图265),他们正坐在那里让画家为他们画像。由此我们就看到他们所看见的场面——一群人进了画室。那是他们的小女儿玛格丽塔(Margarita)公主,两侧各有一个宫女,一个正在给她茶点,另一个则向国王夫妇屈膝行礼。我们知道她们的姓名,我们也知道那两个矮子的情况(那个丑陋的女子和那个逗狗的男孩),他们是养活着供开心取乐的。背景中的严肃的成年人好像是在查明这帮参观者的举动是否规矩。

图264

委拉斯开兹

教皇伊诺森特十世

1649-1650年

画布油画,140x120cm

Galleria Doria Pamphili, Rome

图266

委拉斯开兹

宫女

1656年

画布油画,318x276cm

Prado, Madrid

图265

图266的局部

这到底是什么意思呢?我们也许永远不得而知。但是我想把它设想为远在照相机发明之前委拉斯开兹所捕捉住的现实的一个瞬间。大概公主被带到御前消除国王夫妇静坐画像的烦闷,而国王或是王后对委拉斯开兹说这就是值得一画的题材。君主的话总是被当作命令,我们可以把这一幅杰作的出现归因为君主有这么一个偶然的愿望,而这个愿望只有委拉斯开兹才有能力转化为现实。

但是,委拉斯开兹当然并不经常依靠这种意外插曲去记录现实创作伟大的绘画作品。在他画的两岁的西班牙王子菲利普·普罗斯佩尔(Philip Prosper)(图267)那样一幅肖像画中丝毫没有异乎寻常的地方,大概第一眼看去没有什么动人之处。但是在原作中,各种不同深度的红色(从富丽的波斯地毯到天鹅绒座椅、帷幕、孩子的衣袖和红润的面颊),还有属于冷色调和银色调的白色与灰色渐渐化入背景,产生了独特的和谐感。即使是像红色椅子上的小狗那样一个小小的母题,也表现出一种不易为人察觉的奇妙技艺。如果我们返回去看杨·凡·艾克的阿尔诺菲尼夫妇肖像(见243页,图160)中的小狗,就能看出伟大的艺术家们能够使用多么大不相同的手段取得他们的效果。杨·凡·艾克下苦功描摹那小动物的每一根鬈毛,而委拉斯开兹在200年以后仅仅试图抓住小狗给人的独特印象。他像莱奥纳尔多一样,只是更为加甚了一些而已,引起我们的想像去追随他的引导,补足省略的东西。虽然他连一根单独的毛也没有画,可是他的小狗看起来比杨·凡·艾克的小狗更毛茸茸的,更自然。正是由于这样的一些效果,19世纪巴黎印象主义的奠基者们赞赏委拉斯开兹超过赞赏以往的其他画家。

图267

委拉斯开兹

西班牙王子菲利普·普罗斯佩尔

1659年

画布油画,128.5x99.5cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

用永远新鲜的眼光去观看、去审视自然,发现并且欣赏色彩和光线的永远新颖的和谐,已经成为画家的基本任务。在这种新热情之中,欧洲天主教地区的大师们发现自己跟政治屏障另一边的画家,即新教的尼德兰的伟大艺术家们完全一致。

17世纪罗马的一家艺术家的小酒馆,墙上画满了漫画

约1625-1639年

皮特尔·凡·拉尔画的素描

蘸水笔,墨水和染过的纸,20.3x25.8cm

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen, Berlin